编者按:中国新闻摄影学会官网在改版中创建《镜界论道》栏目,旨在进一步拓展学术交流渠道,这既是对学会成员专业积淀的集中检阅,更是构建行业对话的创新实践。让我们在此相约,以相机和镜头为媒,共同守护新闻摄影这方精神家园。该栏将依据技艺研习的立体课堂、行业经验的传承平台、学术思想的碰撞空间等三重定位,聚焦新闻记者的专题创作,通过作品展示+创作手记、业务文章等立体呈现方式,打破传统作品展览的时空限制,为业界同行提供开放包容的交流平台与空间,激发关于新闻摄影本质与演进的深度探索和思考。

今天是“八一”建军节,我们特别邀请中国新闻摄影学会书记赵建伟为该栏目发表第一篇文章和作品,与大家共同分享他的采访经历,学习他的在重大主题报道中的经验,进一步提升新闻摄影记者队伍的业务实践和理论水平,更好地服务于党和国家的新闻摄影事业。

赵建伟同志曾任新华社军分社高级摄影记者,多年来,他的采访足迹走遍长城内外,大江南北,雪域高原,天涯海角,先后参加了香港、澳门回归;98大抗洪;国庆50周年庆典;神舟1号、神舟5号6号发射;大连“5.7”空难和重庆开县“12.23”井喷事故:亲历伊拉克战争;印度洋海啸及汶川大地震等重大采访,被大家称为是一名非常敬业,不怕吃苦的好记者。

特别是在伊拉克战争前,赵建伟积极主动向新华社提交了战地采访的申请并得到批准。2003年4月1日,他先赴土耳其,后经约旦进入伊拉克。战场情况瞬息万变,但为及时、真实、准确地报道战事,他冒着生命危险天天上街找新闻,哪里有枪声他就去哪里采访,常常在美军枪口下抢拍最具新闻价值和视觉张力的图片。

在历时111天的伊拉克战争的采访中,赵建伟共发稿近千幅新闻图片,系统性地报道了伊拉克战事进展,圆满地完成了战地报道任务。从他的报道中,不仅让我们看到了饱受战争之苦的伊拉克,也让我们看到中国新闻记者在战争中表现出的大无畏精神。

中国新闻摄影网编辑部

2025年8月1日

从发射场到着陆场用“第三只眼”跟踪神舟六号

□ 赵建伟

2005年10月5日,我临时受命执行“神六”采访任务,因此而更感到这次任务艰巨和光荣,暗暗地下定决心,一定不辜负领导和同仁们殷切希望,不辱使命,保证顺利圆满完成任务。在整个采访过程中,我先到酒泉卫星发射中心进行“神六”发射升空的报道,随后增援返回舱在内蒙古四子王旗的着陆,全程拍摄了几千幅图片,完整记录了整个升空和返回着陆的历史瞬间。

在这次我国历史性的重大报道中,我从飞船发射升空到返回舱着陆,实现了在第一现场、第一时间发出关键性照片的一个梦想。此次报道我共发照片420幅。特别是两名航天员安全在内蒙古着陆的照片,我在与包括电视直播在内的众多同行的激烈竞争中,抢得了第一时间。当天,人民日报、解放军报等和各地的报纸均在头版头条或其他位置刊登了《神六平安返回》的大幅照片,这是几十年来少有当天的新闻当天见报照片。这次“神六“返回落地开舱的时间是凌晨

5时38分,往常也正是报纸开印的时间,然而各单位却都将头版头条“虚位以待“,等我的照片在第一时间发到才开印,实现了我国当代新闻史上历史性事件报道的重大突破。

一、准备工作

出发前,我不但在思想上作好了充分准备,还在器材做到了“双保险”,准备了两台照相机,四个镜头,一个2倍增倍镜,两台笔记本电脑,一台海事卫星和一个三脚架等。

二、进入发射场

10月6日,我奉命前往酒泉卫星发射中心。到达后首先了解“神六”发射的过程,对发射现场进行踩点,熟悉现场的线路和拍摄点等。在发射现场对传稿使用的海事卫星、电脑、手机等通讯设施及摄影器材等进行了逐一检查和试发稿。考虑发射现场气温偏低,零度以下,我准备了厚厚的防寒服,并特意准备了两条浴巾,以保护海事卫星、电脑和照相机防止冻坏,千方百计地保持这套设备无论在任何条件下都能正常使用,确保万无一失。

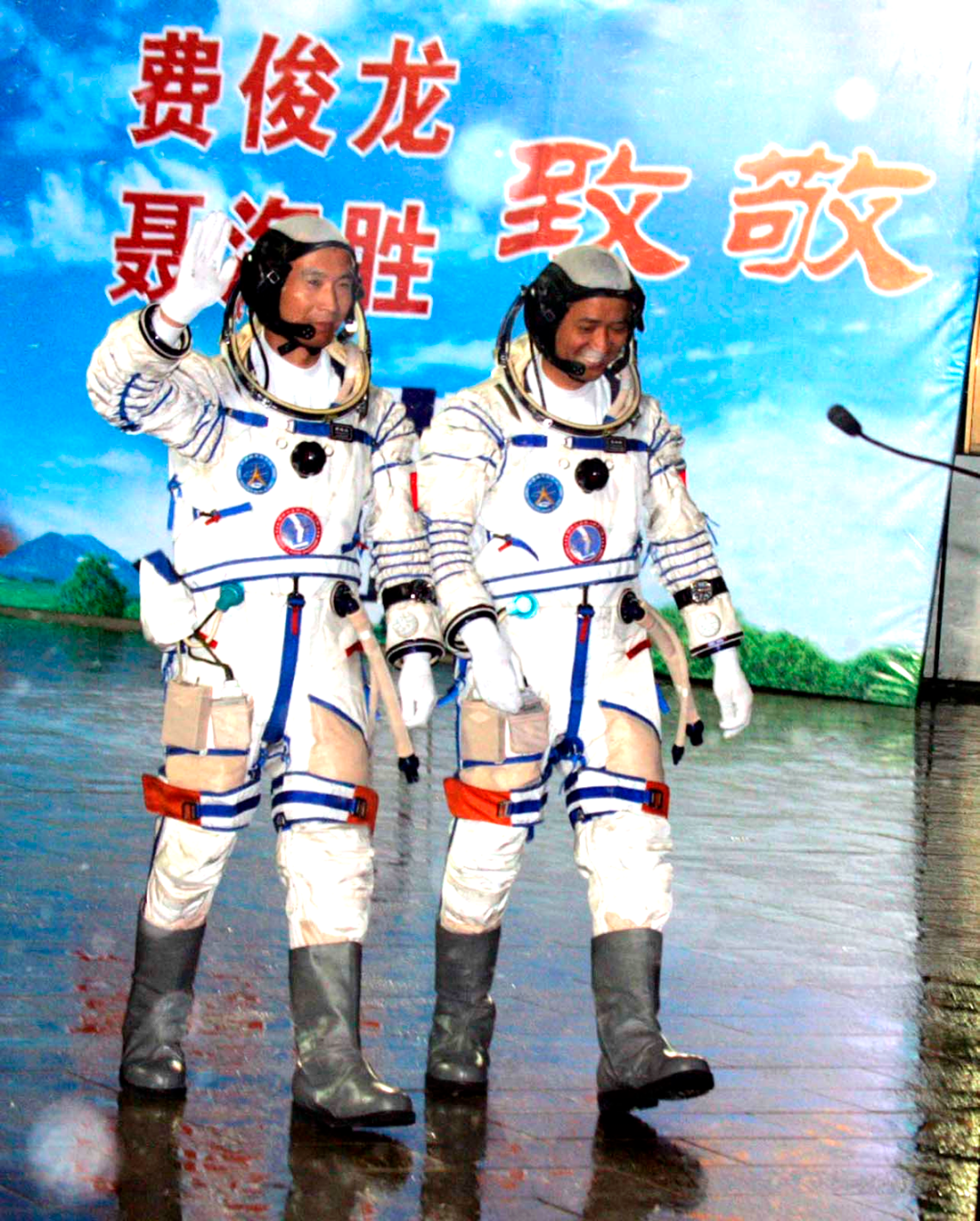

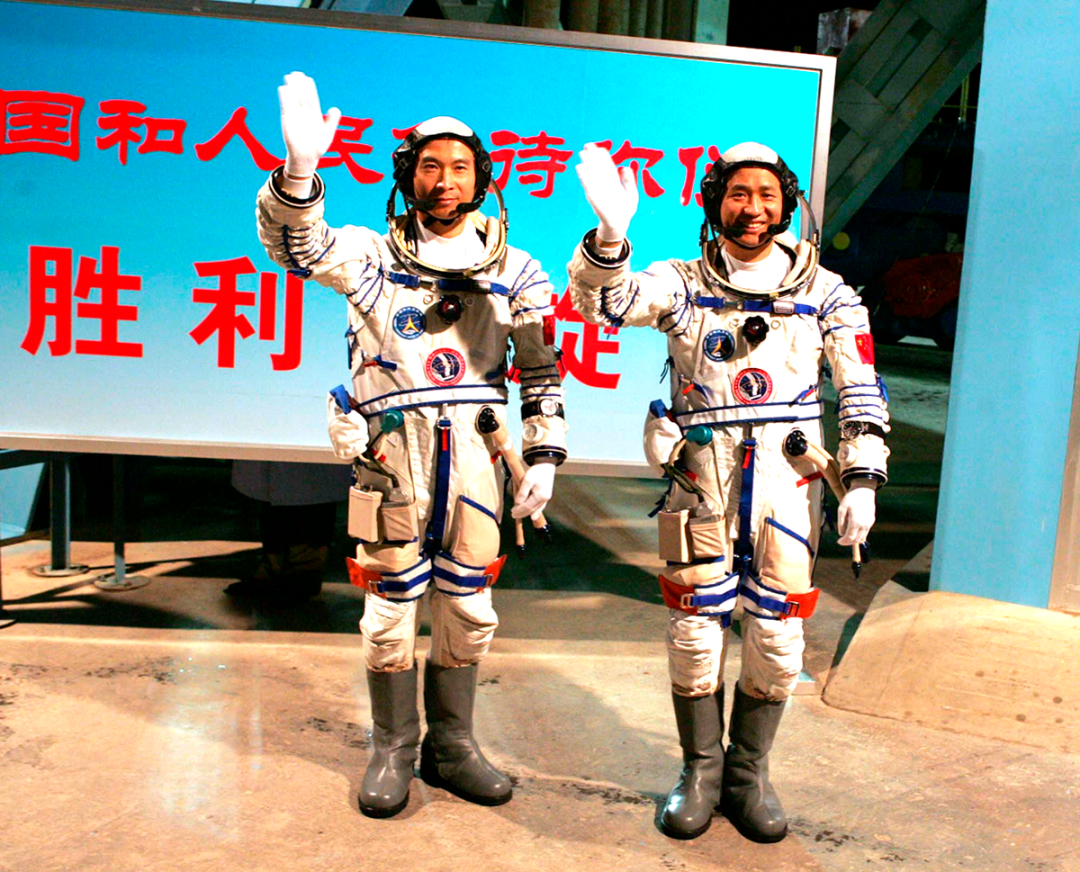

随后就投入了紧张的采访之中。先后对“神六”的垂直转运进行了拍摄。接着采访了中国载人航天工程总设计师王永志等有关专家。随后参加了两名航天员与记者见面的采访,记录了费俊龙和聂海胜首次露面的珍贵画面。

当然,我把重点还是放在了12日的活动上,5:40 在航天员公寓——问天阁,两位航天员接受命令,冒雪出征;6时许,航天员在发射塔前告别; 6:30,我回到招待所在趁吃早餐时间进行发稿;7:00左右上述两个活动的照片便发回了新华社。8:00,我乘坐采访专车,按计划到达发射场,首先架设好了海事卫星进行准确调试,将天线对准东南方向印度洋卫星,将卫星和电脑进行了连接,再三调试发稿成功。接着将照相机固定在三角架上,一边试机,一边拍摄了两张《神六整装待发》的照片,并用海事卫星和电脑将照片发往新华社。

按计划“神六”将在9:00正式发射,在此之前我的准备工作已是万事俱备,不过由于拍摄点距发射塔1500米以外,又在围墙外的戈壁滩上,根本听不到发射前的口令,只能靠自己掌握时间。为此,我在前一天晚上,就提前校对好了时间,架起相机焦急等待着。随着发射时间一分分临近,发射前,我就把右手放在了相机快门上,9点整,只听到一声巨响的同时,我不由自主地快速按下快门。期间,我用固定在三脚架上这台相机拍摄的是横画面。待拍到一定的时候,立即举起早已拿在手上的另一台相机进行跟踪拍摄,抓拍下了“神六”升空中的竖画面。

整个拍摄仅用了10分钟左右,我感觉已经完成了“神六”升空的拍摄任务。随后,我立即把盖在海事卫、星电脑上的浴巾取掉,现场开始编发稿件。首先选编抢发了2张照片,一张横片,一张竖片,然后又选发了4张“神六”飞出发射架的照片。当发完第二组照片的时候,我的手已冻得不听使唤了。这时,我虽然打电话给编辑部说不发了,但总觉的照片还是没有发完,又坚持选发了8张才停止。

在现场发稿,要比回驻地发稿快得多,更比到新闻中心发稿便捷。在这里特别要提到的是酒泉卫星发射中心给我配的这辆212吉普车,不但保证了3个任务的采访,还为海事卫星和电脑提供了电源,否则是难以完成任务的。

三、抵达着陆场

增援着陆区保证任务完成。我是12号下午乘专机从酒泉卫星发射现场回到北京,停留不到20小时的时间,次日上午又乘飞机抵达内蒙古呼和浩特市,下午乘汽车赶到四子王旗,晚上到了着陆场后就赶上了最后一次的搜救演练。这里的温度比酒泉还低。我用相机拍摄了搜救直升机和一个个穿着红色防寒服的援救人员紧张工作的镜头。演练完后,我将当日新闻照片又发往了新华社摄影部发稿中心。这次搜救人员的实战演练实际上也是给摄影记者提供演习的机会,为“实战”打下了良好的基础。

“神六”返回舱的搜救任务主要以空中搜救为主,地面车队不能及时靠近返回舱。16日晚,我乘坐第三梯队空军某部护送航天员的直升机,最后一个抵达现场。此时,返回舱已经安全着陆。我下飞机后心里非常的焦急,左肩背着海事卫星、右肩挎着装有两台电脑的背包、脖子上挂着两个装有闪光灯和长变焦镜头的照相机,以百米速度不顾一切飞奔返回舱现场。由于时间紧急,根本来不及架设海事卫星,接近时只见返回舱的舱门已被打开,我把包放到地上,即举起相机开始抢拍,抓拍了两名航天员的出舱、举起鲜花致意等镜头,真实地记录了整个过程。

5时41分,见到费俊龙出舱,5时42分,聂海胜出舱,5时43分,两名航天员接受中央电视台的采访,5时44分,两名航天员接受鲜花并站起来,手挽着手,举起鲜花,向人们致敬,5时46分,两名航天员上直升机接受医保医监,6时27分,医学检测显示,两名航天员各项生理指标正常,6时53分,两名航天员分别乘坐两架超美洲豹直升机离开着陆场。

在拍摄两名航天员招手后,趁航天员进行医保医监时,我便迅速架起了海事卫星连接电脑选发照片,6时10分,开始发稿,先抢发了3张照片,随后又传了10余幅。幸亏王建民支援了2块海事卫星的电池,由于天冷4块电池一会就没电了,随后我用移动发稿车上的电才把要发的照片传往新华社。

我一边通过海事卫星传发稿件一边对搜救人员返回舱的整理吊装等工作进行了拍摄。先后经过2个多小时紧张工作,直至返回舱安全运走,才结束了采访。这次对着陆场记者组织的有章有序,划分了拍摄区域,虽然没有“神五”记者那么多,但我赶到后也没有好位置了,只好见缝插针地在拥挤的人群中进行抓拍,可以说该抓的镜头都抓到了。

四、几点体会

1、遗憾的是在17日没有把航天员安全着陆的最好的照片在第一批发出,主要原因:一是在戈壁滩上发稿天黑看不清照片的质量,二是为了争取时间抢发照片,确实没有更多时间仔细挑选,只是把照片进行了压缩处理,更来不及将照片剪裁,总觉得发出的照片不太理想。

2、后怕的是飞船起飞后从头顶上飞过,在发射场踩点的时候,没有注意选择飞船的飞行方向,应该选择侧反方向,避免飞船起飞后掉下来的保温层碎片砸伤。

3、作为摄影记者应该是一个新闻的多面手、全能型的新闻工作者。尤其是在采访高科技的载人飞船,摄影记者更要具备相应的科技技能,既要会用电脑、传真等常用设备,也要会操作使用卫星通讯设备发稿的方法;既要保持有一个健壮的体魄,又要学会防治病伤等生存的技能;既要懂得一定的社会关系常识,又要具备与人周旋的本领。只有这样,才能保证工作的正常运行和任务的完成,才能真正地参与到国际新闻竞争中。(本文刊载于《中国记者》杂志2005第十一期标题:梦圆神舟六号——“神六”发射着陆纪实,《军事记者》杂志第十二期 标题:从发射场到着陆场用“第三只眼”跟踪神舟六号)

今天我作为中国新闻摄影学会的一员,兰红光会长让我在《镜界论道》栏目里首发稿件。按照栏目的定位和指导思想及每人每期展示的摄影作品要达到20幅的要求,要达到学术交流之目的,还是有一定难度的。今天我首发只能尝试,不知能否适合栏目的要求和同行们的需求。我现在已不在采访一线工作,只能将在新华社工作期间主要采访报道的部分作品以回顾连续报道的形式与同行们再次见面和共享,以飨读者。谨请同行们批评指导。

作品展示

2005年10月12日9时0分0秒,我国研制的长征二号F型火箭在酒泉卫星发射中心顺利升空,将神舟六号载人飞船送入太空。新华社记者 赵建伟 摄

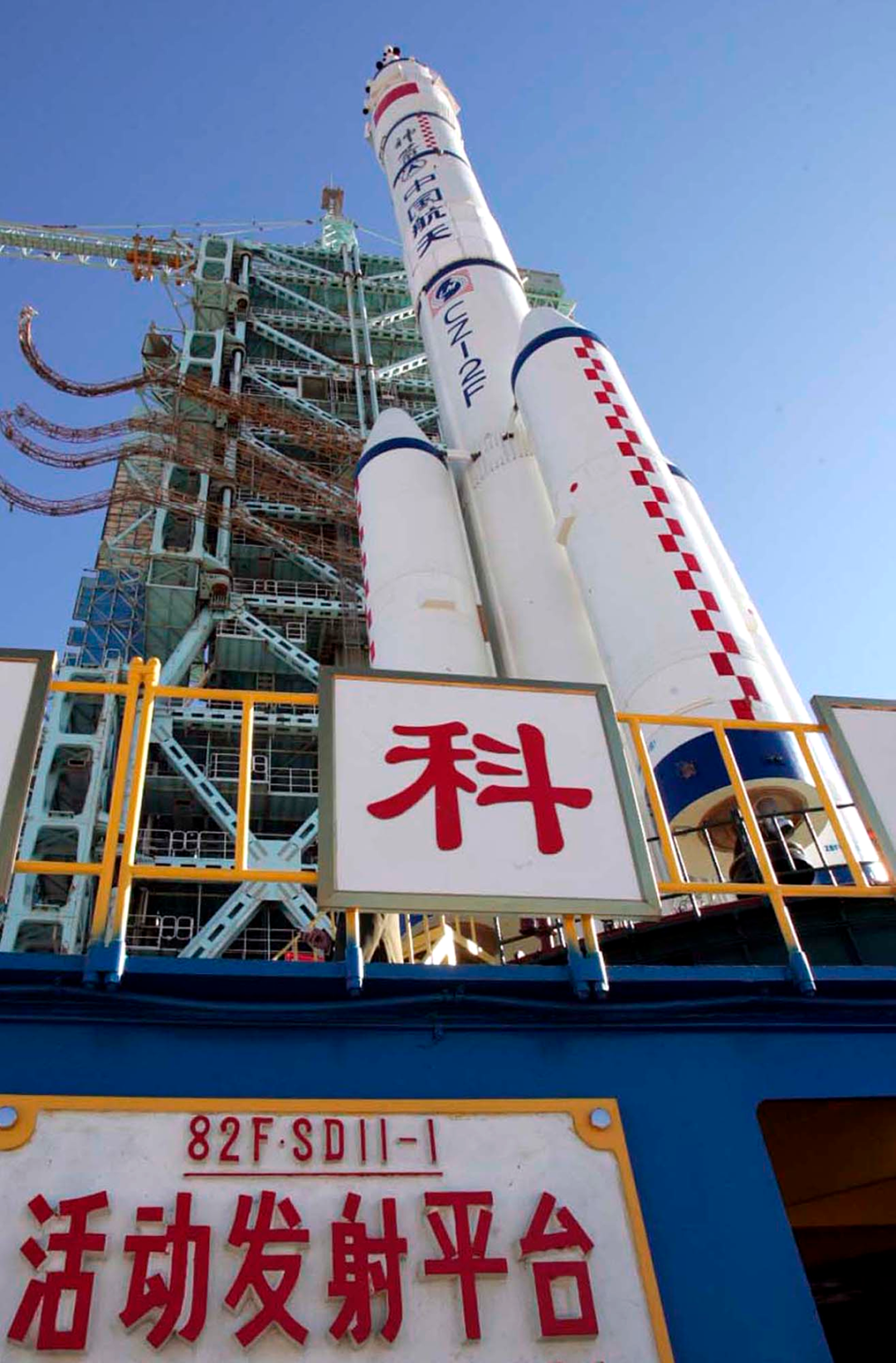

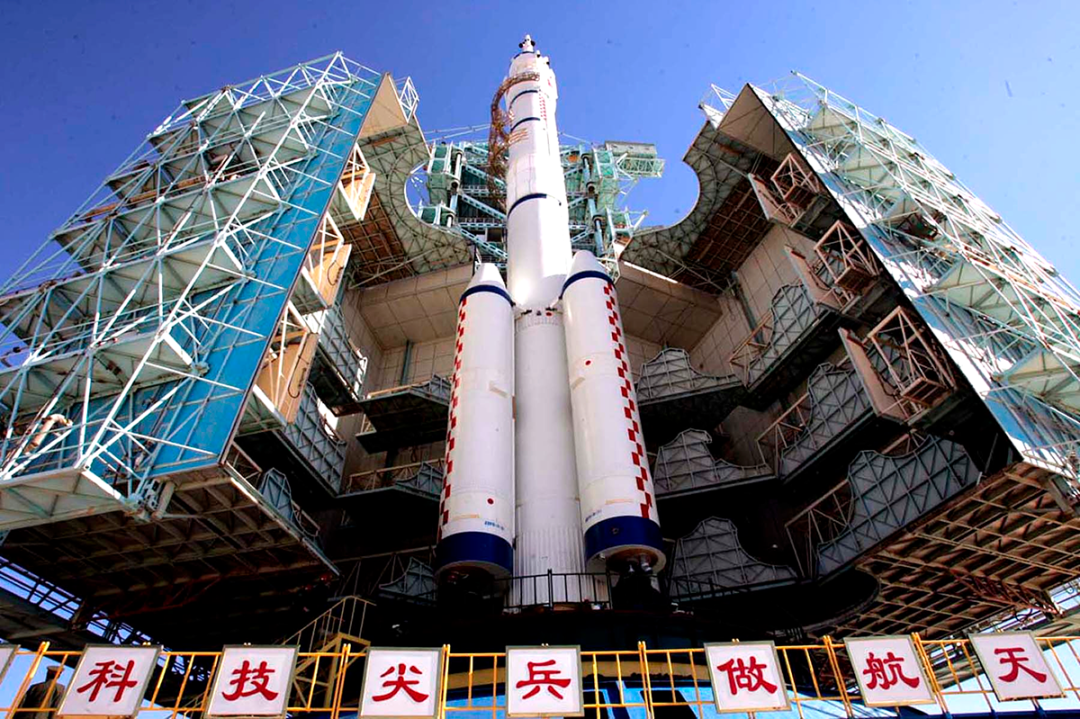

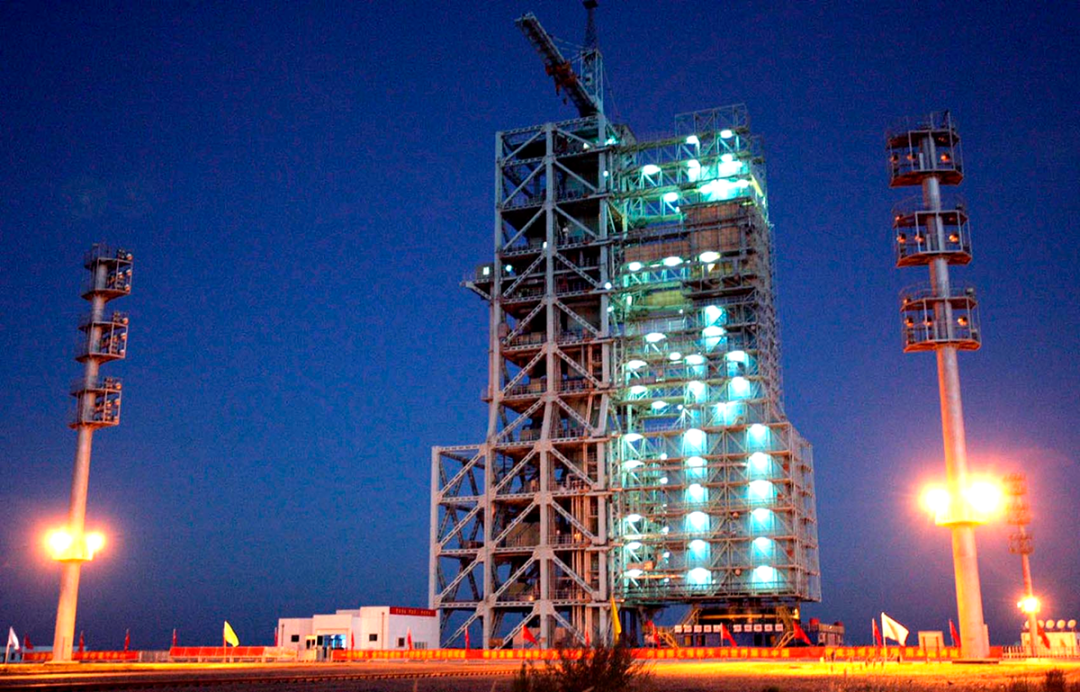

2005年10月11日新华社电,“神箭“——垂直转运安全抵达发射塔架。10月7日“神舟”六号载人飞船和“长征二号F”型火箭综合体驶出技术厂房,垂直转运安全抵达发射塔架。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月11日新华社电,“神箭“——垂直转运安全抵达发射塔架。10月7日“神舟”六号载人飞船和“长征二号F”型火箭综合体驶出技术厂房,垂直转运安全抵达发射塔架。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月11日新华社电,“神箭“——垂直转运安全抵达发射塔架。10月7日“神舟”六号载人飞船和“长征二号F”型火箭综合体驶出技术厂房,垂直转运安全抵达发射塔架。新华社记者赵建伟 摄

2005年10月11日新华社电,“神箭“——垂直转运安全抵达发射塔架。10月7日“神舟”六号载人飞船和“长征二号F”型火箭综合体驶出技术厂房,正在垂直转运途中。新华社记者 赵建伟 摄

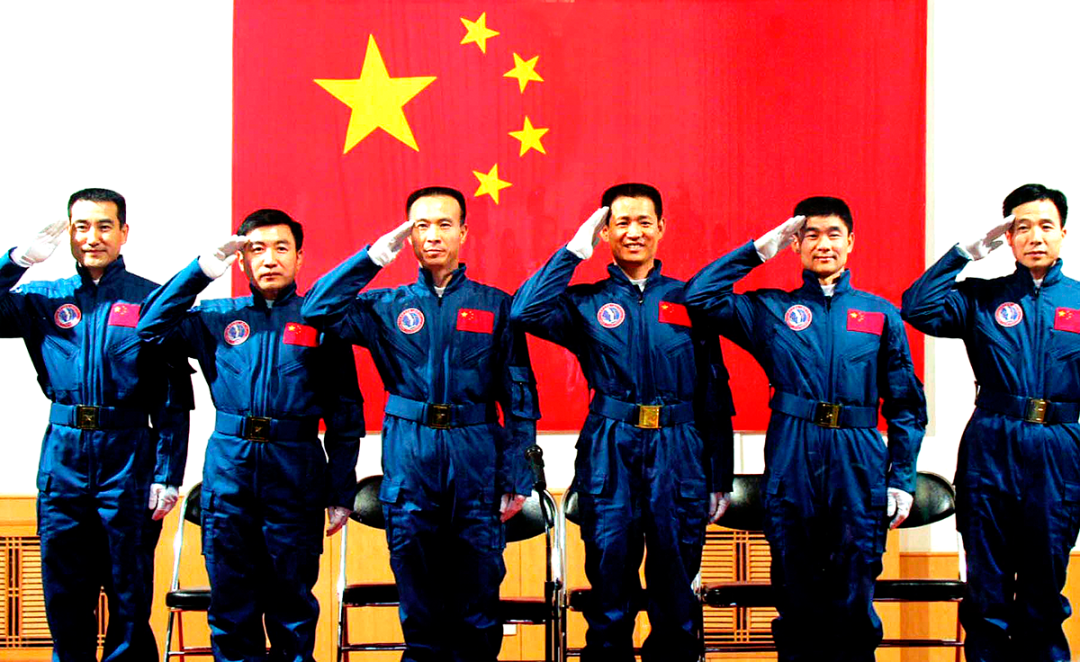

2005年10月11日,航天员与记者见面,左起是翟志刚、吴杰、费俊龙、聂海胜、刘伯明、景海鹏。新华社记者赵建伟 摄

2005年10月12日5时许,航天英雄在酒泉卫星发射中心冒雪接受出征命令。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月12日凌晨5时40分,神舟六号载人飞船航天员飞行乘组费正龙、聂海胜勇士冒雪出征。新华社记者 赵建伟摄

2005年10月12日凌晨6时许,神舟六号载人飞船航天员飞行乘组费正龙、聂海胜走向发射塔。 新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月12日9时0分0秒,神舟六号在酒泉卫星发射中心发射升空。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月12日9时0分3秒,神舟六号在酒泉卫星发射中心发射飞向太空。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月17日,神舟六号载人飞船在太空飞行了115个多小时后,神舟六号飞船圆满完成各项科学实验任务,于17日凌晨在内蒙古中部的阿木古朗草原安全着陆。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月17日4时33分,神舟六号返回舱在内蒙古四子王旗中部草原成功着陆,航天员费俊龙、聂海胜平安返回。这是航天员费俊龙出舱。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月17日4时33分,神舟六号返回舱在内蒙古四子王旗中部草原成功着陆,航天员费俊龙、聂海胜平安返回。这是航天员聂海胜出舱。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月17日4时33分,神舟六号返回舱在内蒙古四子王旗中部草原成功着陆,航天员费俊龙、聂海胜平安返回。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月17日4时33分,神舟六号返回舱在内蒙古四子王旗中部草原成功着陆,航天员费俊龙、聂海胜平安返回,接受央视记者的采访。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月17日,着陆场站工作人员庆祝神舟六号返回舱在内蒙古四子王旗中部草原成功着陆。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月17日,神舟六号返回舱在内蒙古四子王旗中部草原成功着陆,航天员费俊龙、聂海胜将乘专机返回北京。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月10日,走进载人发射现场。新华社记者 赵建伟 摄

2005年10月10日, 走进载人发射现场。新华社记者 赵建伟 摄

作者简历

赵建伟,籍贯,河南洛阳,1956年生,大学文化,原新华社任军事记者,工作期间先后参加了香港、澳门回归、98大抗洪、国庆50周年庆典、神舟1号、5号、6号飞船发射、亲历伊拉克战争和泰国的印度洋海啸等重大事件的采访。先后在北京、重庆举办了《走近西藏》个人摄影展览,编辑出版了《走近西藏》摄影画册;2003年,先后分别在北京、山西平遥和武夷山成功地举办了《亲历伊拉克战争》摄影展览,编辑出版了《亲历伊拉克战争》摄影画册和20万字的纪实报告文学。有近百幅作品在国内外摄影比赛中获奖,2002年,获第四届中国新闻摄影记者金眼奖;作品《美军在伊遭手榴弹袭击》获2003年先后获第十四届中国新闻奖摄影作品复评暨2003年全国新闻作品年赛金奖、获中国新闻二等奖、中国第10届国际摄影展览国际摄联金奖和评委推荐奖。获第一届国际摄影金镜头年度评选中国杰出摄影记者荣誉称号。先后立二等功两次、三等功四次。现任中国新闻摄影学会书记。

责任编辑:季春红

关于我们 - 版权声明 - 联系我们 投稿信箱:cnpressphoto@gmw.cn

京ICP备19055723号 Copyright ©cnpressphoto.com